Sembra incredibile che una delle opere d’arte più studiate al mondo, il Cenacolo di Leonardo da Vinci, possa dire qualche cosa di nuovo e di suggestivo. E’ ciò che ci promette di rivelare la dottoressa Elisabetta Sangalli, giovane studiosa che proporrà una lettura assolutamente nuova di alcuni dettagli del capolavoro vinciano finora non adeguatamente valorizzati. Un viaggio guidato tra pietre e allegorie ci consentirà di gustare mondi espressivi di insospettata suggestione, che il genio assoluto di Leonardo sa ancora regalarci.

PRESENTAZIONE

Leonardo e le dodici pietre del Paradiso

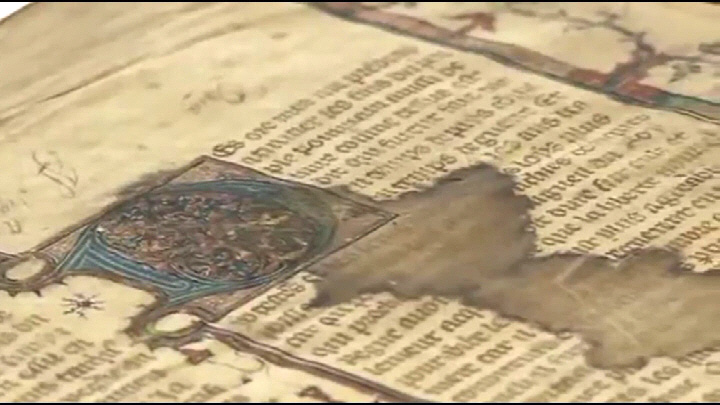

Per la prima volta, un testo approfondito affronta con serietà la simbologia delle pietre dipinte da Leonardo nel Cenacolo del Convento di Santa Maria delle Grazie a Milano, prendendo in considerazione molteplici elementi: dalla gemmologia nelle civiltà antiche, alla tradizione ebraica; dai Lapidari medioevali, all’impiego delle gemme in Età rinascimentale; dall’intenso clima culturale della Lombardia di fine Quattrocento, all’ambito domenicano, ricco di quelle riflessioni teologiche che fornirono a Leonardo il repertorio delle pietre preziose.

Le gemme dipinte da Leonardo nell’Ultima Cena delle Grazie erano ben note a tutti i popoli dell’antichità. Nelle civiltà antiche non solo le pietre più eccellenti come lo smeraldo, il topazio, l’ametista, ma anche le meno pregiate come l’agata e il diaspro erano considerate preziose, perché ai minerali erano associati significati religiosi, astrali e medicali ben precisi. Ad esempio, lo smeraldo, dipinto da Leonardo sulla veste del Cristo, era considerato portatore di pace e simbolo di rinascita e, sino all’età medioevale, venne relazionato alla possibilità di rigenerazione, tanto che santa Ildegarda di Bingen, vissuta nel XII secolo, riteneva si sviluppasse al sorgere del sole, quando la vegetazione si risveglia.

Approfondire lo studio di un dipinto destinato alla vita monastica significa quindi indagare sui contenuti teologici, rintracciabili in tutti i dettagli voluti dal Maestro, comprese le pietre preziose.

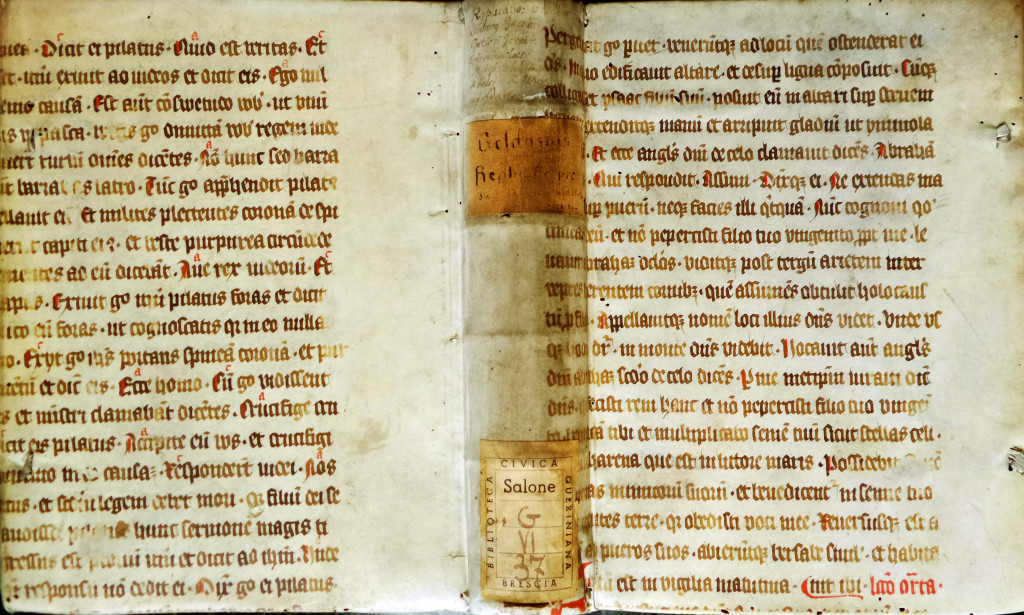

Il testo propone infatti una rilettura dell’Ultima Cena mediante l’analisi di dodici gemme preziose, già impiegate dal popolo di Israele per confezionare la veste del sommo sacerdote, e studiate mettendo a confronto l’Ultima Cena di Leonardo con le molte copie conservate nei più importanti musei al mondo, come la copia di Marco da Oggiono di proprietà del Louvre e la copia di Giampietrino della Royal Academy of Arts di Londra, per citarne alcune.

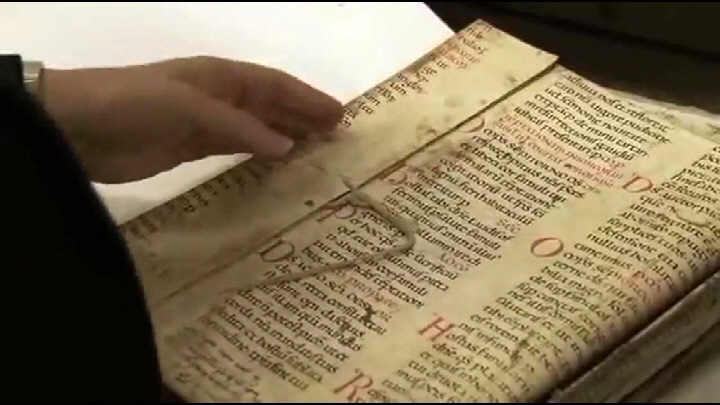

Per via della sua magnificenza, l’Ultima Cena di Leonardo è stata riprodotta nel corso dei secoli. Le copie più fedeli sono state realizzate in grandezza di poco inferiore a quella dell’originale direttamente da artisti di Scuola leonardesca, quindi a breve distanza dalla conclusione dell’originale, ultimato agli inizi del 1498.

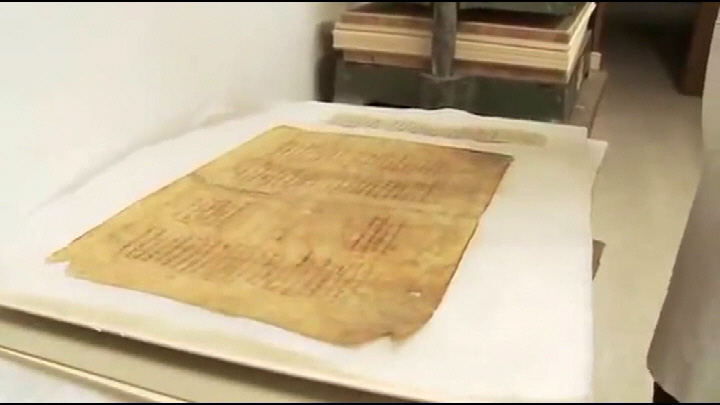

La tecnica mista adottata dall’artista – olio misto a tempera, su doppio strato di intonaco – non ha consentito la conservazione del dipinto, giunto a noi estremamente frammentato. Infatti, a causa dell’inarrestabile degrado che ha da sempre interessato il dipinto, molte gemme non si sono conservate, oppure, in alcuni casi, i minuscoli frammenti di colore della pellicola pittorica non sono di per sé sufficienti a una ricognizione certa della specie minerale.

Il confronto tra una copia e l’originale, o tra le stesse copie, ha pertanto permesso di:

– verificare la distribuzione delle pietre nell’impianto figurativo del dipinto;

– scoprire che Leonardo dipinse, con chiara intenzione, solo otto delle dodici pietre bibliche (una sulla veste del Cristo, e le restanti sulle vesti di sette apostoli, scelti non casualmente);

– ricostruire, per quanto possibile, le gemme parzialmente visibili;

– supporre o ricostruire le gemme irrimediabilmente perdute;

– analizzare le possibili fonti che fornirono a Leonardo i preziosi dettagli;

– evidenziare il connubio tra le dodici pietre, la Sacra Scrittura e la spiritualità domenicana;

– indagare il significato simbolico, iconografico ed escatologico delle pietre preziose.

Il testo esamina quindi un’iconografia inesplorata e poco conosciuta del Cenacolo di Leonardo, indagata attraverso un continuo confronto tra pietra preziosa e relativo significato biblico, e tra cultura rinascimentale e ambito domenicano; d’altra parte, la moda alla corte di Ludovico il Moro, che prevedeva di indossare i minerali nell’abbigliamento, soprattutto a chiusura di manti e pellicce, contribuì senz’altro all’adozione dell’iconografia delle pietre-castone. Tuttavia, con grande probabilità, Leonardo dipinse le pietre del Cenacolo conferendo loro un’interpretazione personale, svincolandole dal semplice ambito cortese, e associandole a ogni personaggio in base alla personalità e ai carismi propri di ciascuno. Ad esempio, Leonardo dipinge sulla veste di S. Giovanni uno splendido yahalom, un diamante, con chiaro rimando alla luminosa spiritualità dell’apostolo prediletto e al suo cuore puro; lo smeraldo che compare sulla veste del Cristo, discendente dalla tribù di Giuda, era invece associato dalla tradizione ebraica alla tribù di Levi, l’unica ad avere accesso al sacerdozio, mentre la pietra blu-azzurra sulla figura di Andrea sembrerebbe rifarsi maggiormente alla tradizione medioevale, che associava all’apostolo lo zaffiro, il Primo fondamento della Città celeste descritta nel cap. 21 dell’Apocalisse.

In conclusione, questa novità editoriale fa emergere un’iconografia inedita, rivelando ulteriori dettagli e un nuovo volto del Genio di Vinci.

Per ulteriori informazioni https://genialtutor.com/works/leonardo/

Si ringrazia l’Editore Genialtutor.com per aver creduto nella felice intuizione dell’autrice e per aver interamente finanziato il Progetto.

NOTE TECNICHE sulla PUBBLICAZIONE

– Titolo: Leonardo e le dodici pietre del Paradiso

(Leonardo and the twelve stones of Heaven)

– Autore: Elisabetta Sangalli

– Editore: genialtutor.com

– Anno di pubblicazione: dicembre 2016

– Pagg. 230, con 20 tavole a colori e 12 in b.n.

– Testo in doppia lingua (ITA / ENG)

– Versione cartacea (euro 27,00) – formato pag. 24×17

– Versione ebook (euro 4,49).

– Data uscita: 1 dicembre 2016.

– Informazioni: genialtutor.libri@gmail.com

Elisabetta Sangalli

Nata a Monza nel 1966, diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1990, approfondisce in seguito la Conservazione dei Beni culturali, percorso di studio che le permette di iniziare la collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni storico artistici nell’ambito del restauro di opere d’arte.

Appassionata di arte ad ampio raggio, attualmente Elisabetta Sangalli affianca l’attività di restauro a quella di promozione di eventi culturali. Collabora con Biblioteche civiche, Associazioni culturali e Università della Terza Età, per le quali conduce incontri di Storia dell’Arte, conferenze a tema e Visite guidate sul territorio.

Nel 2016 ha pubblicato con l’editore Genialtutor.com una ricerca inedita su Leonardo e il Cenacolo Vinciano. Partendo dalle copie dipinte dagli allievi di Leonardo, lo studio ha preso in considerazione le pietre-castone dipinte sulle vesti dei personaggi, proponendone i dettagli e formulando ipotesi di ricostruzione di quanto andato perduto nel dipinto originale.

In data 14 febbraio 2017 l’agenzia ANSA Toscana ha pubblicato la notizia di questa scoperta.

L’opera è stata recentemente inclusa nel Catalogo del Louvre, che ha riconosciuto la validità storico-artistica della ricerca e l’innovativo piano di lettura del dipinto.